耕地是保證糧食供給的生命線,為了保護糧食耕地不被違規(guī)占用,用于其他用途,就必須要對耕地進行監(jiān)管,但傳統(tǒng)人工巡查方式應對“非農(nóng)化”(耕地被建設占用)、“非糧化”(耕地被種樹、挖塘等)隱蔽性侵占行為費時費力。而多光譜低空遙感技術憑借大范圍監(jiān)測能力與精準光譜識別特性,正成為耕地用途智慧化監(jiān)管的核心工具。

一、技術原理:光譜如何“看見”耕地?

1. 耕地光譜指紋特征

通過分析耕地在不同波段的光譜反射率,構建特征庫。例如,耕地中的植被在近紅外波段有高反射,在紅波段有低反射,利用這種光譜特征可以將耕地與其他地物區(qū)分開來。研究表明,在某地區(qū)的多光譜影像分析中,基于光譜特征分析成功識別出了超過 80% 的耕地。

耕地區(qū)別于其他地物的核心光譜標識:

植被強反射:作物葉綠素在近紅外波段(780-900nm) 反射率>40%(混凝土<15%)

土壤特征吸收:裸露耕地土壤在短波紅外(1550-1750nm) 具明顯水分吸收谷

動態(tài)變化規(guī)律:作物生長季NDVI值呈“單峰曲線”(0.3→0.8→0.4)

2. 多光譜相機核心優(yōu)勢

高分辨率影像獲取

低空遙感平臺(如無人機)搭載的多光譜相機能夠獲取高分辨率的影像,這對于準確識別小塊或不規(guī)則形狀的耕地尤其重要。相比衛(wèi)星遙感,無人機可以更接近地面飛行,因此可以獲得更高的空間分辨率圖像,這有助于提高耕地邊界提取的準確性。

實時動態(tài)監(jiān)測

低空遙感系統(tǒng)具有快速部署能力,可以針對特定區(qū)域進行定期監(jiān)測,為耕地面積變化提供實時數(shù)據(jù)支持。這對于跟蹤城市擴展對周邊農(nóng)地的影響、非法占用農(nóng)田情況等提供了有力工具。

數(shù)據(jù)處理與分析

隨著機器學習算法的進步,現(xiàn)在可以更加高效地處理從低空多光譜相機獲得的數(shù)據(jù)。自動化分類算法能夠區(qū)分不同的土地覆蓋類型,包括耕地與其他用地類型,進而幫助建立更新的土地利用數(shù)據(jù)庫。

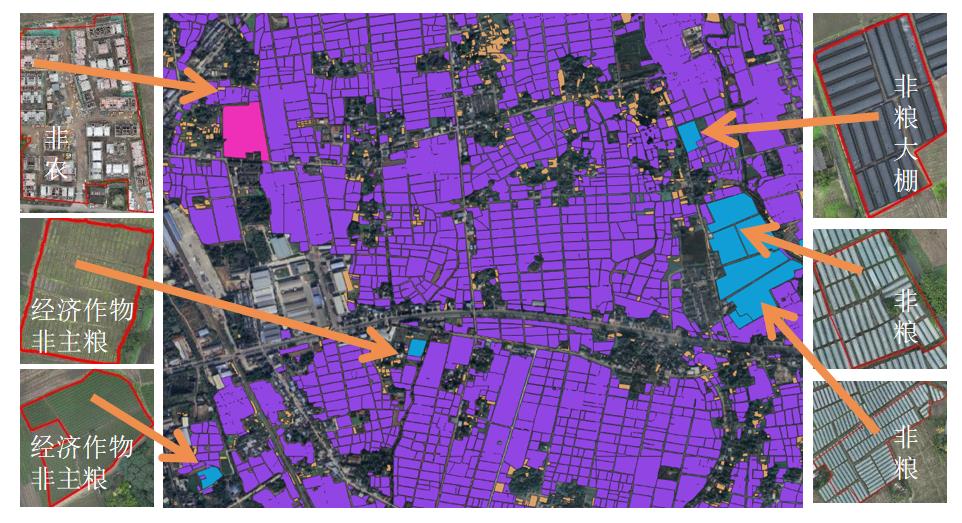

二、應用案例:耕地種植用途調(diào)查(中達瑞和)

項目背景

為深入貫徹2023年一號文件中對耕地種植用途管控的指示,同時遵循“要像保護大熊貓一樣保護耕地”理念,四川省德陽市旌陽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局積極推動農(nóng)業(yè)數(shù)字化改革,緊扣嚴格的耕地保護制度,以信息化手段提升耕地保護和糧食安全水平。

2024年,德陽市創(chuàng)新推動數(shù)字三農(nóng)云平臺耕地種植用途管控一張圖管理系統(tǒng)的項目建設,積極采用數(shù)字化及無人機光譜影像等技術,對旌陽區(qū)(42.9萬畝)耕地種植用途實施了全面、高效、精準的動態(tài)監(jiān)測與管理。

項目實施思路

1.工作原理

多光譜傳感器能夠同時感知多個波長的光譜信息,并將這些信息轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號進行處理分析。通過檢測植物葉片反射的不同波長的光譜信息可以獲取植被的生長狀態(tài)、病蟲害情況以及需求的水分和營養(yǎng)等信息。

2.監(jiān)測內(nèi)容

通過無人機搭載的多光譜傳感器,對該區(qū)域主要糧油作物(油菜、水稻、玉米、小麥)的分布情況進行詳細標注和數(shù)據(jù)分析。

3.設備選型

采用具備高分辨率、高精度和高穩(wěn)定性的MAX-S810多光譜無人機進行飛行監(jiān)測以便獲得更為精準的數(shù)據(jù)。

項目實施步驟

項目實施效果

總結,采用低空多光譜遙感技術,可采集光譜數(shù)據(jù)用于分析建模,數(shù)據(jù)精準率、可信度高。對比傳統(tǒng)手工調(diào)查,效率高性價比高,且時間維度數(shù)據(jù)比對分析更具價值。且對比可見光飛行調(diào)查,采集信息可精細化到作物種類識別、病蟲害識別等,為智慧農(nóng)業(yè)多維度信息收集提供高價值數(shù)據(jù)支撐。

手機版

手機版 化工儀器網(wǎng)手機版

化工儀器網(wǎng)手機版

化工儀器網(wǎng)小程序

化工儀器網(wǎng)小程序

官方微信

官方微信 公眾號:chem17

公眾號:chem17

掃碼關注視頻號

掃碼關注視頻號

采購中心

采購中心